Giai Miniet

Angelo era già vecchio prima ancora di iniziare ad invecchiare.

Lo conobbi poco dopo il 2020. Avevo voglia di cambiare, abbandonare l’appartamento in città e tornare a respirare. Acquistai una baita poco sopra il suo bar trattoria e tornai ad assaporare il profumo dei pini, dell’erba, del muschio, della rugiada.

Tra i larici e le betulle spuntavano daini, volpi, lepri e le lose dei tetti delle borgate, il fumo dei camini che sapeva di legno.

Capitai nel suo bar un pomeriggio di fine agosto; gli mostrai un cesto pieno di funghi sperando che mi selezionasse quelli buoni, Vuotò il cesto nella stufa e mi accompagnò nel retro, dove c’era la cucina per i clienti. Tolse una padella dal fuoco e fece saltare garitole e pinaioli dopo averci aggiunto un pizzico di sale e prezzemolo. Mangiammo in silenzio fino a quando gli chiesi se davvero fossero stati tutti velenosi i miei funghi.

<< Velenosi no. – mi rispose – ma una lavanda gastrica non te l’avrebbe tolta nessuno.>>

Angelo era un Giai Miniet con due nipoti, due figli che non si ricordavano di lui ed un fratello disperso in guerra.

L’eredità per i nipoti consisteva nella sua trattoria, che nessuna agenzia immobiliare avrebbe mai deciso di valutare, e uno stile di vita appartenente ad un altro mondo, troppo distante e nemmeno parallelo a quello in cui esistevano coloro che gli spedivano la posta: luce, gas, banca: buste che prontamente riponeva nel cestino accanto alla stufa, pronte a compiere il grande balzo purificatore.

Le mani nodose caricarono il putagè in ghisa con due ceppi di faggio.

Non si era mai capita la capacità di quella stufa nel riscaldare un ambiente tanto grande; in molti temevano che da un momento all’altro potesse esplodere. D’altro canto l’anno prima si era incendiata la canna fumaria e solo un miracolo aveva evitato il peggio.

Lui, come nulla fosse, continuava a caricare la stufa come al solito, incurante delle insidie che a volte la vita riserva.

Magro come uno stecco, sfoggiava la classica abbronzatura da orticultore, per quanto l’orto fosse l’ultima delle sue priorità. In pratica era più bianco di un cadavere e la sua magrezza non aiutava certo ad annoverarlo tra i vivi, soprattutto quando si addormentava all’improvviso. Il ciondolare della testa, almeno, serviva da monitor di controllo delle sue funzioni vitali.

La barba, ispida e argentea, aveva, da sempre, rappresentato un mistero: che fosse lunedì o domenica, gli increspava le guance restando costantemente della stessa misura, per quanto non vi fosse dubbio che non possedesse affatto uno di quei moderni regola barba tanto in voga. La peluria bianca, inaspettatamente lunga e tendente ad attorcigliarsi su sé stessa, faceva poi capolino attraverso quella salopette di cotone spesso, blu scuro, tanto in voga tra gli operai della FIAT torinesi che, col passare degli anni era diventata una divisa, soprannominata amichevolmente “tony”.

E quel tony era diventato la sua seconda pelle: calzato su una canottiera bianca, di quelle con le bretelle, si supponeva gli servisse anche da pigiama. Le pantofole, d’altronde, calzate in estate come in inverno, rigorosamente senza calze, come un francescano, sembravano avvalorare l’ipotesi.

Eppure era l’uomo più pulito della valle: la pelle profumava di sapone di Marsiglia e ti faceva venire voglia di abbracciarlo.

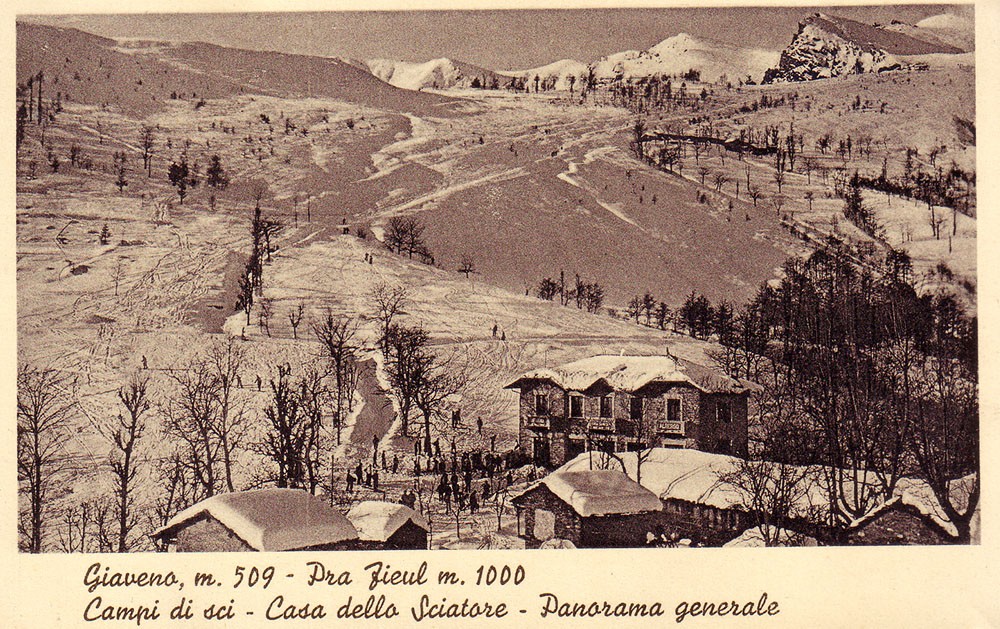

Un giorno come un altro. Prafieul.

Il bar era pieno come al solito, anche perché definirlo bar richiedeva un coraggioso sforzo di fantasia, e per riempire l’unico tavolo si faceva abbastanza in fretta. I quattro fedelissimi della scopa calavano le carte in un silenzio da professionisti sopra la tovaglia verde in panno che strizzava l’occhio a qualche rinomato casinò di un’altra valle. Il tavolo in formica con i piedini in ferro rovinava tutta la magia. Al fianco delle carte, usate tanto da diventare quasi trasparenti, campeggiavano le tazzine del caffè, i bicchieri del bianchetto frizzantino più gradito alle donne che ai rudi montanari, e i bicchierini del genepy, l’Albergian, quello buono. Il tutto era avviluppato dalla pellicola di cellophane creata dal fumo di sigaretta e dal toscanello.

Nel caso fosse entrato qualche cliente, Angelo si sarebbe alzato, avrebbe lasciato penzolare la nazionale dalle labbra, quelle del pacchetto verde con il veliero nero, e si sarebbe disposto dietro al bancone, in legno con due strisce di ottone che vezzeggiavano a tempi migliori, attendendo di soddisfare l’ordine. Non che avesse a che fare con spritzini o cocktails troppo complicati, anzi, l’immagine di padre Pio testimoniava l’umiltà della casa, anche nella scelta degli aperitivi. La vetrina alle spalle serviva poi a dissuadere ogni richiesta complicata, limitandosi ad esporre un San Simone, una Vecchia Romagna, l’immancabile Amaro Averna, e una sibilante quanto antica macchina per l’espresso, in acciaio, spessa come una locomotiva ed altrettanto fiera negli sbuffi di vapore. Lo specchio alle spalle dei pensili in vetro aveva la funzione di raddoppiare l’esposizione di bottiglie, riuscendo così ad arrivare a sei. Solitamente il cliente se ne andava soddisfatto dal miglior consiglio del mondo, gustandosi il suo latte e menta e pregando che il latte non fosse scaduto. Il dubbio si sarebbe rafforzato aprendo il pozzo dei gelati: la scritta Algida risaliva agli anni sessanta e i coni probabilmente erano coetanei.

La locanda appariva improvvisa a destra della strada per chi saliva: unico edificio degli anni cinquanta in mezzo a poche baite in pietra circondate dal bosco. I due piani della porzione centrale ospitavano la sua camera da letto, il bagno e la cucina; le altre due stanze erano riservate ai villeggianti che le avevano occupate per l’ultima volta, l’estate di qualche secolo fa. Al pian terreno due serrande testimoniavano l’esistenza del bar e della trattoria. Nelle domeniche che aveva voglia di aprire, chiamava la moglie di qualche boscaiolo delle borgate più in alto e le dava un grembiule, come fosse un trofeo, elevandola per un giorno a cameriera della locanda di Prafieul. Mentre fuori ondeggiava il cartello in lamiera che indicava in giallo spento la presenza di un telefono a gettoni, dentro si servivano tomini al verde e acciughe e salumi come antipasto. Il sapore rancido faceva parte del salto nel tempo e non era mai apparso in nessuna recensione di trip advisor. Infatti il seguito di tagliatelle al ragù o ai funghi porcini, metteva d’accordo, anche il più esperto laureato alla serie di Masterchef in onda sul canale nove. Per fortuna le porzioni abbondanti raramente richiedevano di proseguire con il secondo: un’immancabile arista di maiale scottata e quasi cruda, coperta dal sughetto verde e dall’orribile sapore di muffa. Solo eccezionalmente Angelo cucinava spezzatino con patate o funghi fritti e, in questo caso, valeva la pena arrivare al secondo, a patto che non lo si accompagnasse con pane e grissini: il primo plastico come una spugna, i secondi molli e bagnati come il muschio, già nella loro confezione salva freschezza.

I due portoni sulla destra fungevano da rimessa e da officina e riparo degli attrezzi. Niente di più che un falcia erba con cui mantenere il prato e dei forbicioni per potare le rose. La rimessa invece custodiva il suo ultimo acquisto: una Fiat Panda quattro per quattro verde militare. Angelo, il sabato, puntuale come le tasse e la morte, smetteva la sua divisa; calzava scarponi, jeans di un paio di taglie più larghe, si dava una spruzzata di Denim sulle guance e infilava una camicia di lana a quadri, di quelle che è meglio non iniziare a grattarsi: tirava fuori la Panda dalla rimessa mandandola puntualmente fuori giri, ingranava la prima come uno sparo nel cuore della notte e scendeva in paese per fare la spesa. A mezzogiorno era già di ritorno, con il giornale piegato sul sedile del passeggero e l’odore della carta fresca di stampa. Ogni sabato. Da quando era stato creato il mondo.

Il Maresciallo Anselmi, della locale stazione Carabinieri, sfoggiava tre binari rossi ed una stelletta sulla spallina. Era uno di quei sottoufficiali che le mostrine se l’era guadagnate. Almeno una volta a settimana passava a trovare Angelo. Parcheggiava la Fiat Campagnola dell’Arma nel piccolo piazzale davanti alla locanda ed entrava a farsi un cicchetto. La verità era che Anselmi sentiva il bisogno di controllare che Angelo stesse bene. Non si fermava a lungo: il tempo per raccontare del battesimo della figlia o del ladro piromane che rubava i televisori dalle seconde case dei torinesi che venivano in valle a trascorrere l’estate. Un giorno si trovò ad assistere alla sostituzione del vecchio telefono a gettoni con quello nuovo della Telecom, rosso vivo e forma ad ovetto, come se le città del futuro dovessero necessariamente avere forma ovoidale. Il tecnico era della valle, di quelli abituati al vino buono d’osteria nella pausa pranzo, e alla schiettezza con i clienti. Tutta un’altra pasta rispetto ai diplomati di Torino che si atteggiavano a navigati borghesi senza mai uscire dallo stereotipo del provincialismo. Qualcuno avrebbe provato a vendere persino la spesa a domicilio come servizio extra da inserire in bolletta. Qui in valle, invece, si parlava tutti la stessa lingua e si era tutti dalla stessa parte. Compiuta l’operazione il tecnico si fermò a pranzo, convincendo anche Anselmi a fargli compagnia. In settimana era diverso: mangiarono un minestrone seguito da una bistecca di pollo impanata con l’osso. Mezzo di vino nero e poi su verso Giorgiassi dove un palo sembrava aver ceduto sotto il peso della neve, trascinandosi dietro anche la linea. L’unica raccomandazione che usciva insieme all’aroma del caffè era che, prima o poi, il telefono pubblico gliel’avrebbero tolto, perché non faceva abbastanza traffico.

Poteva essere autunno quando dal nebbione, aggrappandosi all’asfalto bagnato e reso viscido dagli aghi di pino e dalle foglie dei castagni, sbucò la Fiat Uno dell’ASL. A Torino era già arrivata l’ondata di quella che dapprima era sembrata un’influenza un po’ più virulenta del solito. Poi si era parlato di un virus scappato dai laboratori cinesi ed infine ci si era ritrovati in una pandemia senza precedenti che in paese aveva già mietuto quattordici vittime. Negozi, botteghe, fabbriche, teatri: tutto venne chiuso e sigillato. La gente dovette chiudersi in casa con buona pace di chi aveva pensato di demandare alla scuola il delicato compito dell’educazione e si era ritrovato la prole in casa, schiamazzante in pochi metri quadri, sacrificati dall’esigenza di crearsi uno spazio, i più fortunati, per poter lavorare da casa tramite un pc collegato all’ufficio. Con le scuole chiuse gli studenti avrebbero adottato la didattica a distanza, peccato che non tutte le famiglie potevano permettersi un pc o la linea in fibra ottica. Nel frattempo la sapiente lungimiranza amministrativa dei Soloni romani che aveva tagliato la sanità fino al punto del collasso, vedeva ora ritorcersi contro il risultato delle scelte scellerate: gli ospedali erano alla saturazione e le terapie intensive fuori controllo. I pronto soccorsi intasati non promettevano una soluzione rapida dell’infezione ed iniziavano a vedersi le prime code ai supermarket, in fila rigorosamente distanziati di un metro e indossando una mascherina chirurgica che bloccasse le sospensioni di saliva. Il mondo era improvvisamente cambiato e chi era stato costretto a chiudere la propria attività si trincerava dietro un timido ottimismo che la logica avrebbe trovato del tutto ingiustificato.

La Uno parcheggiò nel piazzale e vomitò due efficienti burocrati in giubbotto antivento e mascherina svogliatamente appoggiata sul naso. Il profumo del dopobarba da prezzo e le scarpe di gomma disegnate sulla foggia di calzature di marca, bastarono ad Angelo per capire che costoro erano foresti ed avrebbero portato guai.

Quando gli chiesero il manuale dell’HACCP Angelo trascese pensando si trattasse di qualche libretto di istruzione sulla manutenzione dei missili sovietici e chiedendosi seriamente cosa avessero a che fare i Russi con il suo ristorante. Forse l’epidemia aveva scatenato una guerra ed i Russi, con un colpo di mano, avevano conquistato Roma, il Quirinale, la Camera ed il Senato, con buona pace dei vari rifondatori comunisti e affini che finalmente avrebbero assaggiato il comunismo vero.

Per un attimo fu tentato di recuperare la carabina d’ordinanza, ben nascosta nell’armadio dei cappotti. Era la stessa con cui aveva disertato l’otto di settembre. Aveva viaggiato a piedi, nascondendosi nei fossi e sotto i ponti della ferrovia, da Acceglio fino a Nizza, dove avrebbe voluto recuperare suo fratello e senza riuscire a trovarlo. Da Nizza si trattava di raggiungere o Pinerolo o Avigliana, ma, verso Torino, le pattuglie intensificavano sempre più i controlli. Arrivò a Giaveno in un mese; riparò nei boschi vicino a Roccette per oltre due settimane e finalmente stabilì che tornare a casa non sarebbe stato imbarazzante per nessuno.

I due agenti del KGB ispezionarono la cucina, il bagno, la sala ristorante verificando dalla presenza degli estintori al grado di salatura delle mazze di tamburo appoggiate al tagliere e pronte a essere impanate. Per fortuna non aprirono il pozzetto dell’Algida, ma tutto il resto bastava a pagare un paio di stipendi di un operaio specializzato alla Fiat di Rivalta.

Decisero di sospendere la multa a patto che mettesse mano ad una ristrutturazione che costava come tutta la trattoria, partendo da antibagni e lavabi supplementari là dove, in cucina, già ne campeggiava uno in marmo lungo almeno tre metri, più che sufficiente e che si trovava lì da quando Noè caricò gli animali sull’arca. Tra riverniciare, coprire i cavi elettrici, alzare un muro che separasse il magazzino ed un altro centinaio di violazioni riscontrate, avrebbe lasciato in eredità ai nipoti un mutuo che valeva quanto tutta la frazione di Prafieul.

Scomodare la carabina era un’eventualità che si faceva sempre più strada nella sua mente, soprattutto di fronte all’ultimo avvertimento: “E mi raccomando, compili il manuale HACCP, torneremo tra venti giorni, e indossi la mascherina”. Imparare il russo in venti giorni non sarebbe stata cosa da poco: li salutò con un grugnito accompagnato da una voluta di fumo di Nazionale, assorbendo, come se non bastasse, che nel frattempo doveva restare chiuso per via del Covid. Aspettò che la Uno fosse nuovamente inghiottita dalla nebbia e tornò a sedersi al tavolo della scopa versandosi un generoso cicchetto di Genepy.

– Chi erano? –

– Boh? Forse la Finanza. –

– Beh ma tu gli scontrini li fai sempre. –

– Io? Uh, si, certo. Ci mancherebbe. –

– E allora cosa volevano? –

– Mah. Non ho capito. Dicono che dobbiamo chiudere per il Covid e mettere sulla faccia quelle mascherine. E poi dovrei rifare il bagno. Mauro che tu sappia è preso da qualche lavoro? Io un po’ di piastrelle in garage le ho tenute. Poi vedo se trovo un lavandino e lo metto lì dietro la porta della cucina … ditemi voi se serve un lavandino lì dietro! –

– E che te ne fai di un altro lavandino? –

– Lascia perdere. Secondo te questi qua son capaci a mettere due mattoni in fila? Nemmeno per sogno. Sanno mettere i timbri. Oooh quelli sì che li sanno mettere. A proposito: conoscete qualcuno che parla il russo? –

– Il russo? –

– Eh. Il russo. Ma ! Diu bolet! Sei di mazzo e mi sparigli il sette? Ooooh nosgnior, ma nianca na masnà l’avria giogame el set.

I russi della finanza non si fecero più vedere, nemmeno Mauro del resto, con buona pace del lavandino che restò sotterrato da qualche parte tra la rimessa e la legnaia.

La chiusura totale durò qualche mese. Gli esperti apparivano in televisione ormai tutti i giorni mentre i commissari all’emergenza si alternavano distribuendo monopattini alle aziende che chiudevano ed agli operai lasciati per strada. La seconda ondata arrivò preannunciata da tutti, tranne dal ministro che in agosto aveva pubblicato il libro su come aveva sconfitto il covid, lui, e subito ritirato. Gli ospedali e le terapie intensive ricominciarono a rifiutare altri pazienti che non fossero affetti da covid, ritrovando lo stesso intasamento della prima fase, senza che nessuno, facendo tesoro del primo tragico fallimento, riuscisse ad evitare almeno il secondo. Si richiuse tutto mentre il virus portava via Mauro ed un altro centinaio di conoscenze di Angelo che, nel frattempo, approfittava per studiare il russo.

Poi, di colpo, tra i tentennanti apri e chiudi e qualche altro migliaio di aziende fallite e morti sospette, l’Italia diventò un libro da colorare, a seconda della diffusione del virus era possibile portare il cane a pisciare o guardare il cielo da dietro un filo spinato.

Angelo giocava a carte con la nazionale che pendeva dalle labbra, il cicchetto di genepy e qualche buon consiglio al compare di scopa che si ostinava a ballare il quattro. La montagna era deserta da mesi, fatta eccezione per qualche ribelle antidittatoriale che cavalcava il coraggio di salire fino al piazzale dell’Aquila, sfidando virus ed autorità costituite, in sfregio al gregge che si lasciava aggiogare. Angelo non aveva mai visto una pecora aggiogata, ma non si sarebbe certo messo a discutere di alta politica, abituato com’era a procedere per luoghi comuni, giusto per accontentare i pochi clienti pre-covid. Al massimo poteva divagare sul tempo metereologico.

Il primo giugno il Piemonte era stato dichiarato “zona gialla”. La città silenziosa e senza traffico, che aveva dato modo di scattare più di una cartolina, si svegliò di colpo all’adunata, richiamata ancestralmente ed inspiegabilmente da un improvviso ed irrinunciabile desiderio di montagna. Tutti si misero in moto al seguito del pifferaio magico che, segretamente, lavorava per la terza ondata di covid. Risalirono il Sangone, conquistando tornante su tornante; Angelo assisteva muto alla scena, ritrovando forse la religione per la prima volta. La rivelazione di Giovanni si dipanava sotto i suoi occhi, sette trombe e cavalieri dell’apocalisse compresi.

La fila di auto proseguiva per chilometri vomitando gasolio e volti da ebeti attraverso i finestrini. Come una gita guidata trasportata da un autobus infinito che colleziona tutte le miserie, tutte le aberrazioni del miserabile consorzio umano. Usurai, ladri, impiegati di mezza tacca, finti politici, monsignori grassi come manzi, diabetici, asmatici, prostatici che costringono ogni mezz’ora alla fermata. Tutti insieme, calamitati dalla faccia ignorante della medaglia. Automi asessuati che seguono il branco. Contenitori di istinti primordiali repressi troppo a lungo e pronti a darsi alla pazzia, al vandalismo, alla razzia sistematica di ogni cosa buona e bella per sporcarla del loro liquame cittadino, unto di olio industriale e garantito dalle maggiori assicurazioni.

La stampede bovina procede marziale e bestiale sui tornanti, tra i larici e le betulle, tra caprioli, tassi, volpi, scoiattoli e ricci. Calpestano le castagne. Si abbeverano alla fontana come non morti fuoriusciti dalla terra. Mercificano persino un posto per andare a pisciare: sono i corrieri del futile, del vago, della bestemmia fine a sé stessa, del superfluo, del superficiale. Menti svuotate e riempite a ripetizione di nullità e fuochi fatui. Imperversano, salgono, si arrampicano, pretendono quote di quel blu che non si sono guadagnati, comprano azioni di quel verde che non meriterebbero in altre dieci vite. Papponi, ipocriti, stuprano le rocce e i fili d’erba. Grufolano come cinghiali e spalancano le bocche davanti ai greggi di pecore, come si trovassero in un museo di cui non han pagato il biglietto. Sciamano tra le baite e i balconi colmi di gerani, disturbando api e cani pastore. Ridistribuiscono equamente la plastica tra fossi e prati, cagando ovunque il loro deretano manifesti la necessità belluina di uomini delle caverne.

Hanno vinto loro: l’epidemia li ha liberati del velo rousseauiano che li imbellettava con una parvenza di civiltà. Hanno vinto loro. Epicuro si ritiri di buon grado: è stato superato. Gli stoici portino altrove le loro discussioni: qui il nulla assoluto è un argomento serio. Qui si dibatte di Cinesi e corsa all’oro, di migranti, di fondi e di subderivati. Il piloncino della Madonna, appena sopra Maddalena, è sfregiato da una svastica davanti e da falce e martello dietro. Un giusto esempio di par condicio. Hanno vinto loro. Le quote rosa, i vax e i no vax, tutti insieme sorridenti al finestrino. Anselmi li lasciava sfilare, senza intervenire. Non era più affar suo. Anche lui, in qualche modo, come Angelo, aveva perso. Appartenevano ad un mondo estinto che da un lato chiedeva loro aiuto, dall’altro li allontanava come un paziente scontroso. Angelo. Era due giorni che non si faceva trovare: sulla serranda del bar aveva lasciato un biglietto” sono andato a funghi”. Nel pomeriggio Anselmi avrebbe preso la Campagnola e sarebbe salito a Prafieul per vedere se fosse tutto a posto.

Era seduto su una roccia, la schiena appoggiata ad un larice, dritta come un fuso, come sempre. La mattina era piovuto, ma non abbastanza da bagnargli il tony; il cesto pieno di porcini, pinaioli e garitole appoggiato tra le gambe.

Anselmi e le squadre di ricerca avevano scandagliato il bosco tutta la notte e la mattina. Il Maresciallo gli spostò delicatamente i capelli candidi dalla fronte osservando gli occhi azzurri come il cielo. Sorrideva, ingenuo come la sua vita, che lo salutava dall’alto delle vette, in un alito di vento. Aveva persino imparato il russo. In fondo, aveva vinto lui.

Alberto Busca

Attestato di merito, premiato al Salone Internazionale del Libro di Torino, Concorso Letterario Nazionale “PENSIERI VERTICALI”, patrocinato da UNCEM. 2021.

LAR Editore, progetto editoriale Jeetwritedo.